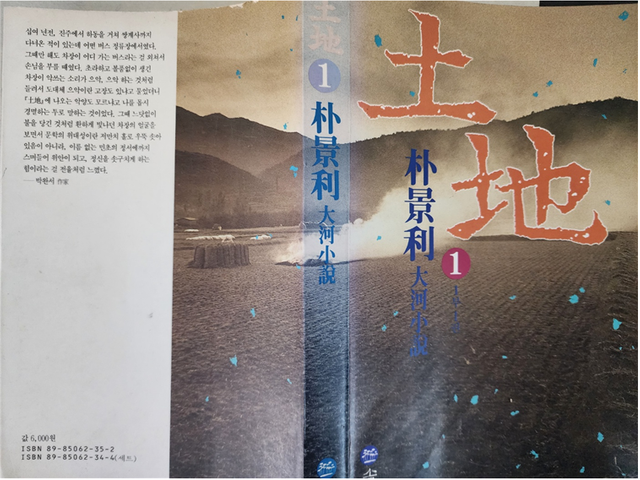

소설에 깃든 詩 - 박경리/ 토지 13.

박경리 선생의 토지를 읽다보면 그 방대함과 등장인물들이 태생적이라할

가난과 한에서 벗어나려 할수록 조여들던 질곡과 아침이슬처럼 사라지던

영화와 권세의 덧없음이 씨실과 날실처럼 서로의 삶을 교차하고 드나들면서

강물처럼 흘러 물살이 나를 휘감았다.

오래 전에 삼국지를 세 번만 읽으면 세상사에 막힘이 없다고 했다.

그런데 최근에 또 그와 비슷한 말을 들었다. 토지를 세 번만 정독하면

이루지 못할 일이 없다고 한다.

우리 문학의 금자탑이라 할 토지를 다시 읽기 시작했다.

그리고 보석처럼 빛나는 문장을 발견하게 되는 행운이 찾아온다.

배고픈 아이들은 피어오르는 연기르 ㄹ따라 제가끔의 집으로 돌아가는 것이다.

운이란 봄시 변덕스러워서 한 곳에 오래 머물러 있는 법이 없다. 억척스런 계집들만 아니었다면 벌써, 버얼써 꼴망태가 됐을 거 아닌가.

황금의 더미가 소리도 없이 무너져서 흐트러져가는 것 같았고 희한한 꿈을 깨고 난 늙은이가 뼈다귀 같은 천장의 서까래를 바라보는 허무한 마음, 그러나 절망은 아니었다.

- 토지 1부 1권 14장, 악당과 마녀(巫女) 중에서-