Blade Runner 2049: robôs, humanidade e o milagre humano, demasiado humano.

Sinopse: Califórnia, 2049. Uma nova espécie de replicantes, mais obediente aos humanos, foi desenvolvida. Um deles é K (Ryan Gosling), um blade runner que caça replicantes foragidos para a polícia de Los Angeles. Após encontrar Sapper Morton (Dave Bautista), K descobre um fascinante segredo que pode desencadear uma guerra entre replicantes e humanos. Assim, a tenente Joshi (Robin Wright), chefe de K, o envia para desvendar o mistério e evitar o pior.

Etimologicamente, a palavra robô significa trabalho forçado – de acordo com a internet, ela deriva do termo robota, que, em línguas eslavas, possui essa acepção. O que até faz sentido se pensamos no sentido apriorístico da criação de máquinas desse tipo, como objetos voltados exclusivamente à substituição da mão de obra humana em quaisquer tarefas, sem qualquer espécie de remuneração ou questionamento sobre as validades, práticas ou morais, do que lhes é exigido. A primeira pessoa a usar a figura do robô na literatura foi o tcheco Karel Čapek, em sua peça A Fábrica de Robôs, onde um prolífico cientista criava robôs humanoides justamente para que eles, obedientes, desempenhassem todo o trabalho físico.

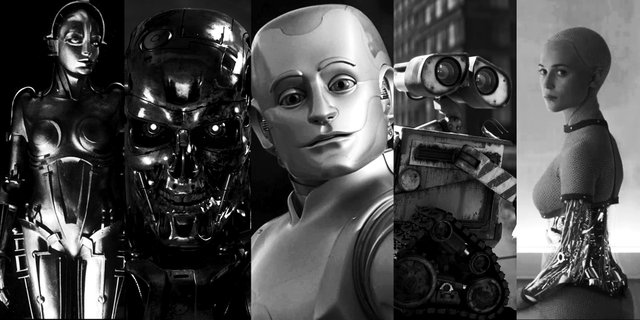

Robô, autômato, androide, replicante. Máquina sem consciência de si. Banco de dados mecânico e tecnológico sem o mais remoto tato para sensibilidades humanas, a figura do robô há muito faz parte do imaginário popular, mas a modernidade tratou de extirpar dessa figura essa conotação arcaica, e a Cultura Pop, pelas mãos de seus gênios de outrora, fez do robô objeto de estudo sobre a humanidade. Passamos, de Asimov a K. Dick, a reimaginar o robô como um agente questionador de sua natureza e condição. E foi então que o Homem de Lata, antes sem coração, passou a ser uma criatura dotada de tudo aquilo que faz do Homem, Homem: consciência, sentimentos, poder de escolha, etc. É claro que o conceito de máquina impassível não morreu e ainda permeia as ficções sobre o tema, mas hoje é apenas artifício, componente narrativo usado para explicitar a jornada de consciência da criatura.

Em 1982 Ridley Scott realizou aquela que, se não é sua obra magna, chega perto: Blade Runner, o Caçador de Androides, um conto frio e pessimista, mas repleto de paixão, sobre as relações entre máquina e humanidade. 35 anos depois, Dennis Villeneuve, um dos mais prestigiados cineastas de sua geração, assume a realização da sequência aqui analisada, uma continuação tão digna quanto aperfeiçoada de seu antecessor. De esmero artístico invejável e texto exemplar, Blade Runner 2049 pode, e com orgulho, andar ao lado da obra de Scott, tendo consciência de seu posto como uma das mais importantes obras da Ficção Especulativa de seu tempo, tal qual fora a obra-prima oitentista.

Não deixando de lado a clássica história do androide que passa a se notar como algo maior que um simples amálgama de engenharias, o novo Blade Runner encorpa sua trama com uma gama de aspectos que conseguem tira-lo da posição de sequência genérica que apenas recauchuta conceitos sem explora-los. Aqui, sobre a figura dos replicantes, além do despertar de paixões improváveis e da ânsia pela vida, o roteiro nos guia por uma história a versar sobre conflito de gerações, o milagre da vida e a capacidade humana de exercer comportamentos morais. Ou seja: há muita coisa a se falar sobre esse filme.

A produção de Blade Runner 2049 busca incessantemente, e que bom!, por estabelecer um paralelo entre o tom dos dois filmes. Em termos artísticos e de texto, este novo filme em praticamente nada se diferencia das sensações de isolamento, solidão, pessimismo e de fragilidade relacional que permeiam todo o filme clássico, com exceção de certas sequências em que Deakins opta pelo uso de cores quentes, indo de encontro a uma paleta semelhante a utilizada por Jordan Cronenweth nos momentos dentro da Tyrell Coporation, por exemplo – o que em ambos os filmes destoa da paleta fortemente carregada em tons frios daquela sempre abarrotada Los Angeles. Villeneuve, nesse sentido, é preocupado em fazer com que a estrutura dramática do filme seja efetiva e que o perfeito equilíbrio entre emoções e ideias se faça presente – haja visto que estes são, afinal de contas, aspectos medulares da história. Não à toa, ele também faz parte do processo de montagem de todos os seus filmes, justamente para ter certeza de que o público entenderá a história do filme de acordo com a visão que ele tinha para aquilo.

Villeneuve investe numa narrativa mais elegante que a de Scott em 82, mesmo sem abrir mão do uso de elementos artísticos que configuram o universo de Blade Runner. Aqui, por exemplo, Villeneuve abre mão do péssimo voice over do filme anterior – fruto dos bedelhos de produtores, que, inclusive, foi motivo de piadas durante as gravações de 2049 –, ao passo que opta por pontuais flashbacks, que são, sim, recursos narrativos menos nobres, mas que não influem nem contribuem para o andamento da carruagem. Me foram completamente irrelevantes. Sendo franco, aliás, só o simples abandono da narrativa de muleta do filme anterior, já garante alguns ganhos em termos de lisura narrativa, aqui, mesmo com a existência de flashbacks. Há também o uso de uma característica que, mesmo sobriamente, demarca Dennis: a implementação de twists cuidadosamente elaborados na trama. E digo que isso demarca sua carreira não por um achismo vulgar, mas porque isso é, de fato, um ponto comum em seus filmes. Incêndios (2010), Os Suspeitos (2013), Sicario (2015), A Chegada (2016)… Em praticamente todos os seus filme somos conduzidos a um momento-chave onde uma surpresa arrebatadora, e que inverte a compreensão dos fatos apresentados, nos pega. E acredito que o investimento nesse elemento “conducional” em Blade Runner 2049 reforça ainda mais a sua posição como um aperfeiçoamento da história contada em 1982.

Absolutamente nada feito aqui é feito a esmo, tudo está no seu lugar, assim como tudo tem a sua devida função – mesmo que a necessidade de algumas coisas seja discutível. Nem mesmo a configuração de um Ryan Gosling aqui contido escapa de um propósito. Em boa parte do filme, observamos um Gosling emocionalmente contido, ou melhor, bastante impassível; como um típico robô que obedece à ordens sem qualquer comedimento, reflexo de uma personalidade perfeitamente sintonizada com seu contexto: frio, sisudo e pouco amistoso. Mas, mais que isso, há algo no K de Gosling que chama explicitamente a atenção: toda a sua impassibilidade soa falsa, não por uma atuação caricata ou qualquer problema nesse sentido, mas porque o ator consegue dar a seu personagem uma precisa e constante expressão de consciência e implosão; grosso modo, o que quero dizer é que em todo momento sentimos que K está, literalmente, prestes a explodir, prestes à pôr pra fora todo o sentimento humano, seja positivo ou negativo, que ele, um ser artificial, aglutina dentro de si – e é o que acaba acontecendo, enfim, na conclusão de seu encontro com Ana (Carla Juri), e que passa a ecoar posteriormente, como em seu desajustado “Teste Voight-Kampff” no quartel.

O filme, no que tange a seus componentes emocionais, é levado por K e pelas relações que ele forma no decorrer da história. Como mencionado acima, Gosling dá a seu personagem um tom de perfeita sintonia com o universo onde ele está inserido. Não há alegria plena em K e nem quaisquer projeções positivas em sua vida, movida apenas pela rotina de um oficial. Nesse sentido, em K há muito do Deckard de 2019 – com exceção do cinismo deste. Os únicos vislumbres de sentimentos que K demonstra a priori se dão no seu encantador relacionamento com Joi (Ana de Armas), que se desenvolve e solidifica a cada incursão do filme na subtrama dos dois. Os componentes emocionais de Blade Runner 2049, que não se concentram somente nas figuras de K e Joi, são bastante consistentes e nada ordinários.

MAIS HUMANO QUE OS HUMANOS

A propósito, falar sobre essa fina relação entre as personalidades de K e Deckardme lembra que há na figura de K os reflexos de outro, e muito importante, personagem do filme passado: Roy Batty. As relações que traço aqui entre K e Roy Batty não são tão profundas quanto as com Deckard, e se dão apenas em sentido virtual. Mas há entre eles um Deckard, haja visto que este paralelo se baseia nas interações que esses dois indivíduos têm com o personagem de Harrison Ford. No longa de 1982, já em suas vias de conclusão, Roy Batty salva Deckard de uma iminente queda e, próximo da morte, passa a contar-lhe das maravilhas que o fato de viver lhe possibilitou, apesar da aturdida realidade urbana daquela Los Angeles; é uma das sequências mais memoráveis da história do cinema. Já aqui, em 2049, quando diante da necessidade de escolher entre matar Deckard e polpar-lhe a vida, K decide salva-lo e leva-lo a um importante encontro. E é exatamente nisso que se dá a ligação entre Roy Batty e K. Não consigo me desfazer da ideia de que esses dois episódios guardam uma ligação bastante delicada, embora abstrata: sua dimensão moral. Tanto Batty quanto K, quando diante das oportunidades de executarem Deckard, impelidos cada qual por suas circunstâncias, escolhem operar de acordo com valores comumente tidos como incomuns em seres artificiais, o que torna as proporções conceituais de ambas as obras ainda mais interessantes.

Fruto de ardilosas elucubrações de Hampton Fancher, o roteiro deste novo Blade Runner – repleto de passagens memoráveis – é um grande trunfo: amplia uma trama que versa sobre a relação entre máquinas e humanidade, naturalmente grandiosa, retirando-a do campo das aspirações e ambições existenciais por parte dos Replicantes e realocando-a no campo das capacidades fisiológicas por parte destes – além, é claro, de imergir novamente, e com profundidade, na questão da possibilidade de desenvolvimento moral em agentes não-humanos (no caso, androides). E o trunfo torna-se ainda maior porque o texto consegue, no meio de tudo isso, encontrar a medida certa de sentimentalização que dali pode ser extraída – sem que, ao fim, tudo soe um poço de sentimentalismo barato. Não é todo mundo que consegue.

Alguns aspectos bem breves em Blade Runner 2049 me incomodaram, mesmo que irrisoriamente, e seguem sem possuir uma conclusão sobre minhas impressões. O primeiro deles, é o fato de Wallace (Jared Leto) parecer ser desenhado para vindouras produções. Jared Leto, mesmo que num ótimo desempenho e configurado para assemelhar-se brevemente ao Dr. Eldon Tyrell, do filme de 82, é subaproveitado num curioso papel essencial, mas de pouco tempo de tela – contudo, pode-se discutir se havia necessidade de mais do que aquilo, mas prefiro deixar isso flutuando até concluir como interpretar a participação de Wallace. Meu outro incômodo diz respeito a trilha sonora. Estou, desde que vi o filme, num intenso conflito interno pela aceitabilidade integral da trilha sonora deste novo Blade Runner. Hans Zimmer é um baita compositor; dos melhores, e não dá pra dizer o contrário. Mas meu conflito ocorre porque achei a trilha sonora de Zimmer repleta de momentos grandiloquentes demais pra um filme que respira tanta sensibilidade. Digo, mesmo alcançando escalas próximas do tom de Vangelis em 82 em boa parte do filme e de conseguir torna-la diegética em certos momentos, fica meio nítido que, aqui, achou-se, e não sei porque, que usar sons mais carrancudos seria, de alguma forma, funcional. Zimmer, por alguma razão, aparentemente não consegue mais abrir mão de suas famosas trompas da perdição¹ e, quando incumbido de encorpar o tom de situações grandiosas, as usa – como se as opções de construção, não sei, se limitassem àquilo. No mais, acredito haver muito a se falar sobre essa trilha sonora. Deixo para os especialistas.

Não haveria, talvez, pecado maior aqui do que encerrar o texto sem sequer mencionar o trabalho de Roger Deakins nesse filme. Brilhante. Soberbo. A fotografia de Blade Runner 2049 é de uma qualidade tão assustadora que tentar nomeá-la chega a ser inconcebível. Roger e Dennis, como dito em entrevista, imergiram em diversos brainstorms para enfim decidirem como o filme seria imageticamente, e afirmam que absolutamente nada ali foi coincidência. Investindo em cores que vão de um extremo à outro do espectro, e num uso meticuloso de iluminação prática – que viabilizou a concepção de belíssimas composições em chiaroscuro² –, Deakins torna cada plano de Villeneuve em algo que beira o absurdo; tanto, que é praticamente impossível pescar uma imagem ruim do filme. Cada frame conta uma história, cada pequeno segmento foi milimetricamente pensado para entregar um resultado que, além de satisfatório em termos de estética, seria funcional em termos narrativos. É inegável que o filme deve muito à Roger Deakins, e não é por pura paparicagem que o próprio Villeneuve é categórico ao afirmar isso. Roger Deakins é nada menos do que uma lenda viva no domínio da cinematografia e, não à toa, embora nunca laureado com um Oscar, possui a admiração de todo bom fã da Sétima Arte.

Em termos sensoriais, Blade Runner 2049 é, sem sombra de dúvidas, o trabalho mais admirável de Dennis Villeneuve até agora, e só consolida ainda mais o nome do cineasta entre um dos diretores mais importantes da atualidade. Se essa sua nova empreitada, em termos de estética, consegue a proeza de agir como um definidor de um novo Estado da Arte³ no Cinema e cinematografia contemporâneos, há o que se discutir, mas não deixa de ser prazeroso que, em meio a tantas recauchutagens e revivals em Hollywood, ainda existam títulos de real qualidade. Consciente de sua condição como derivado, Blade Runner 2049 suplanta as dúvidas usuais sobre sua necessidade, entregando uma trama forte, encantadora, aperfeiçoada e, não menos importante, inspiradora.

Será lembrado.

----

[1]: Deixe-me ver como eu explico o que são as tais "Trompas da Perdição". Elas seriam, hmm... Mais ou menos aqueles "PROOOOOMMMM!" que tiveram origem no trailer de A Origem (com o perdão do trocadilho), de Christopher Nolan, e passaram a ser reutilizadas por todo mundo depois dali.

[2]: Chiaroscuro é a palavra italiana para "luz e sombras" ou, mais precisamente, "claro-escuro". É uma técnica com raízes nas artes plásticas (que inovou a pintura renascentista do séc. XV). Nela, há um intenso uso do contraste entre luz e sombra para representar algo ou alguém. Seguem dois exemplos do seu uso no Cinema, caso não se tenha compreendido muito bem: O Homem dos Olhos Esbugalhados, de 1940, e em A Lei da Noite, de 2016.

[3]: O Estado da Arte de algo é simplesmente o seu nível mais alto, mais avançado, em determinado período de tempo. Estado de Arte de uma coisa é simplesmente quando aquela coisa (um aparelho, técnica, ou uma ciência) é tida como a mais avançada e/ou bem realizada em seu tempo.

--

Esse texto foi originalmente publicado no blog CINECOMTEXTO.

Por Ericson Miguel.

--

Parabéns, seu post foi selecionado pelo projeto Brazilian Power, cuja meta é incentivar a criação de mais conteúdo de qualidade, conectando a comunidade brasileira e melhorando as recompensas no Steemit. Obrigado!

Show, @brazilians! Muito obrigado pelo privilégio :D

E sigam realizando o ótimo trabalho :D