[투자의 단상/250203] 한국의 미래 리포트#9 (신한투자)

오늘도 어제에 이어 한국의 미래 리포트 리뷰를 해보도록 하겠습니다.

[기업] 한국 제조업의 공급과잉

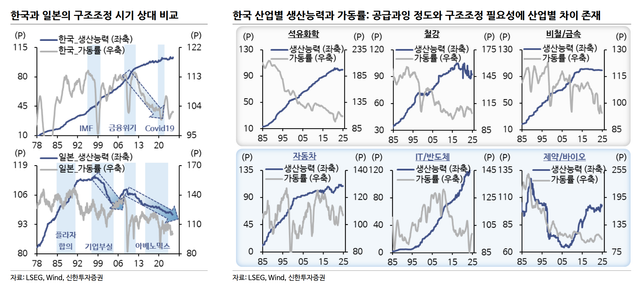

한국 제조업 과잉: 1) 생산기지 이전, 2) 중국발 공급과잉, 3) 경쟁력 훼손

한국 제조업 공급과잉은 과거 일본과 유사하게 전개되나 차별점도 존재. 유사점은 공급과잉과 경쟁력 훼손의 공통된 문제가 확인.

차별점이 있다면 글로벌 공급망 재편에 따른 생산기지 이전의 자의적 선택과 수요, 공급, 경쟁 모두에서 중국의 역할론 높아졌다는 점

[기업] 기술경쟁: ① 좁혀진 기술 경쟁력

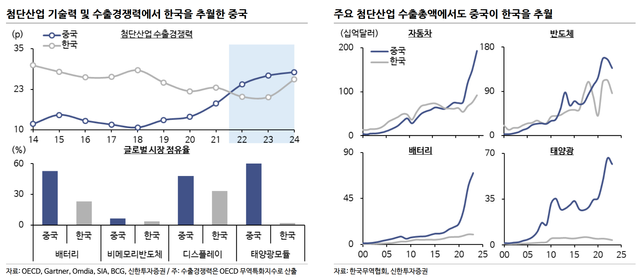

첨단산업 경쟁력 측면에서도 중국이 한국을 추월

중국 첨단산업 수출 및 기술 경쟁력은 한국과의 격차를 좁혀왔고 첨단산업 수출경쟁력 지수 기준, 2022년부터 한국을 추월

->생산량, 기술력, 가격경쟁력 모두에서 한국을 추월하고 있는 중국의 모습입니다.

[기업] 기술경쟁: ② 새로운 경쟁구도

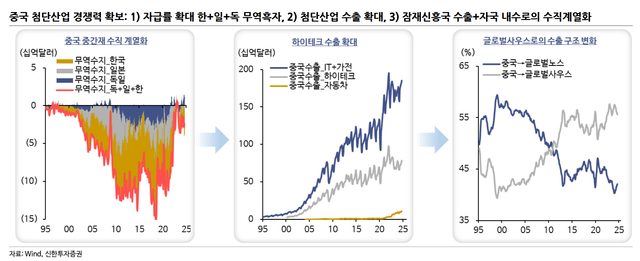

중국 경제구도 전환의 핵심은 핵심 중간재의 수직계열화. 이는 중국발 수요에 낙수효과가 제한됨을 의미. 중국 수출 확대, 국내 수요

확대에도 한국-일본-독일 수입은 축소. 이는 중국 중간재 수직계열화의 진행 속도가 가파르다는 반증

중국 첨단 산업 자급률 80% 이상 확대. ICT, 자동차, 그린에너지 등 첨단산업 수출도 신흥국 중심으로 확대. 한국과의 경쟁 구도 심화

->중국의 중간재 수직계열화, 첨단산업 자급률 확대 등으로 낙수효과 제한 및 경쟁구도 심화가 우려되고 있는 상황입니다.

[기업] 중국발 공급과잉: ① 공급과잉의 심화

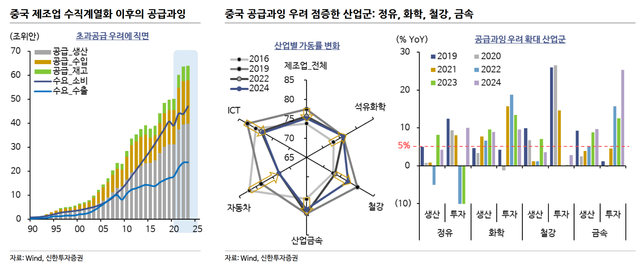

중국발 공급과잉은 구조적 위험으로 작용

중국발 공급과잉 심화는 1) 중국 자급률 확대 과정에서 진행, 2) 한국의 중국향 수출 감소, 3) 글로벌 가격 하락에 마진 압박으로 진행

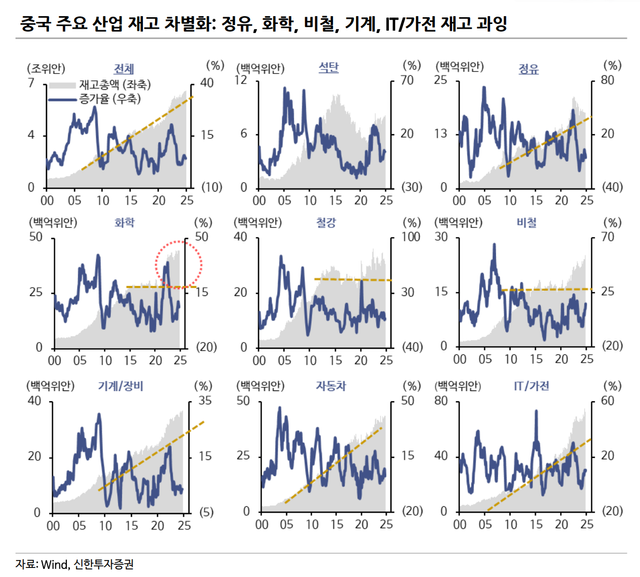

[기업] 중국발 공급과잉: ② 재고 누적

2020년 이후 급증한 재고

중국 업종별 산업(공업) 재고 증가는 팬데믹(2020년) 이후 수요 회복 과정 속 생산 확충 과정에서 시작. 이후 자국 수요(부동산 경기)

위축과 미국과의 무역분쟁 우려 점증으로 과잉 재고 우려로 귀결

->석유화학, 산업금속, 기계, IT 분야의 과잉 재고가 우려 수준에 도달하고 있다는 분석입니다.

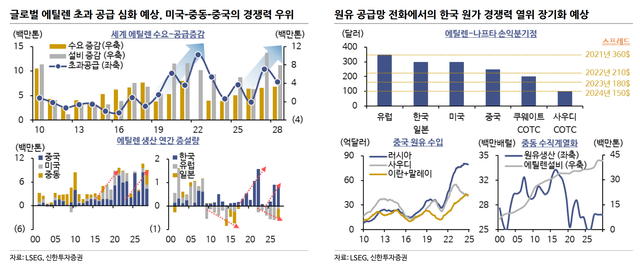

[기업] 중국발 공급과잉: ③ 2025년 이후가 더 걱정

중국 석유화학 산업의 공급과잉은 1) 2027년 탄소피크 이전의 생산설비 확충 요구, 2) 러시아-이란산 저가 원유 수입물량 확대, 3)

중동과의 합작 설비 확충, 4) 정부의 화학산업 국산화 정책의지가 동반. 5) 향후 중동과 미국향 업스트림 수직계열화 수요까지 예정

[기업] 한국 석유화학 산업의 미래

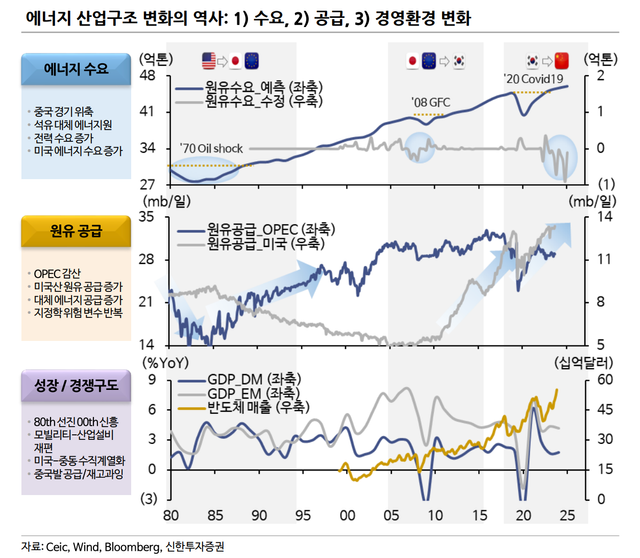

정부와 기업의 결단이 필요

에너지 수요-공급-경쟁 과정에서 패러다임 전환 반복되며 석유화학에 직접적 영향 미침

석유화학 산업 패권은 미국에서 시작해 유럽과 일본 그리고 한국, 마지막으로 중국과 중동으로 이동. 과거 사례에서의 구조조정구조재편 특성을 현시점 한국에 대입 필요

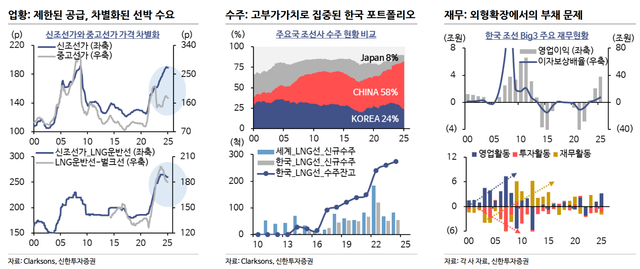

[기업] 조선, 한국형 구조조정의 성공사례

한국 조선업 구조조정: 고난의 역사와 성과

2012년 시작된 조선업 위기는 1) 수요 위축, 2) 공급 과잉, 3) 경쟁 과열로 분식회계, 한계기업퇴출, 인수합병의 험난한 구조조정 거침

조선업도 수요 위축과 공급 과잉, 중국과 경쟁 심화 및 부채 우려 노출. 현재 소재(정유/화학/철강) 업종이 직면한 위기와 유사한 전개.

->결국 정부 주도의 한계기업 퇴출과 기업 주도의 고부가가치로의 적극적 산업 포트폴리오 전환이 유일한 해법이라는 설명입니다.

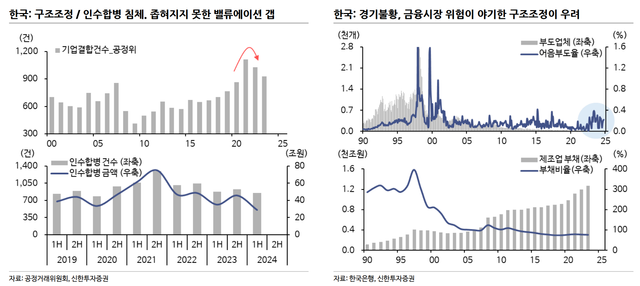

[기업] 한국형 구조조정의 서막

한국형 구조조정 시작과 예상 방향성

한국 구조조정 진척 미비. 이는 매수-매도자 간 밸류에이션 갭 뚜렷하고 우호적 자금조달 환경 때문.

향후 1) 고금리-수요부진이 야기한 재무위험 노출되며 부실자산 매각 방향으로 시작해 2) 대기업 사업부 정리, 3) 기업 승계 매물 확대, 4) 크로스 보더로의 영역 확장 예상

->현재 우호적 자금조달 환경으로 지체되고 늦춰지는 구조조정이 얼마나 빨리 진행될 수 있느냐가 한국형 구조조정의 성공여부를 판가름하게 될 것 같네요.

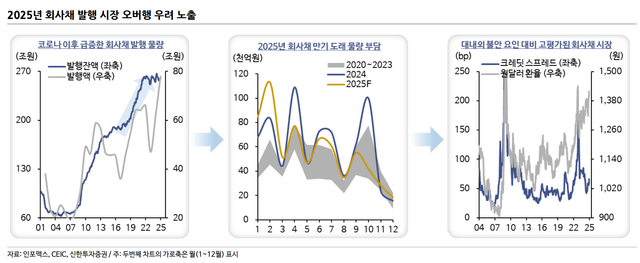

[기업] 불안한 회사채 시장

불안한 기업 자금조달 환경

기업 경영환경은 2021년 정점 확인한 후 2022년 이후 악화. 이는 1) 수요 위축, 2) 중국발 공급과잉, 3) 경쟁력 약화 때문.

문제는 2021년 이후의 신규투자와 차입 확대가 선순환 구도 성장으로 이어지지 못하고 재무구조 악화로 이어지고 있음이 확인

회사채 시장의 우호적 환경이 지속되기 어려울 전망이며 우량 회사채 등급 기업과 비우량 기업 간의 조달 환경 차이가 확대됨도 우려

[기업] 2024년과 2025년의 차이

2025년의 부담: 1) 늘어난 물량 부담, 2) 통화정책 경로 변화, 3) 산적한 대내 위험

2024년의 회사채 시장의 호황은 좁혀진 스프레드와 발행량을 통해 확인 가능. 하지만 2025년 회사채 시장은 새로운 위험에 직면

첫번째 위험은 신규 발행과 만기도래 물량 확대 부담을 가진 환경에서 시작.

대내외적으로는 트럼프 2기에 보호무역 관련한 인플레이션이 통화정책 경로와 경영환경을 동시 악화시킬 위험이 존재. 이뿐 아니라 산적한 대내 위험들도 신용시장에서 소화가 필요

->'25년은 대내외 매크로 환경 모두에서 한국경제에 암운을 드리우는 한해가 될 것으로 예측되고 있습니다.

정부주도의 강력한 정책드라이브와 기업의 자생적이고 선제적인 구조조정 노력만이 이러한 위기 상황을 헤쳐갈 수 있는 묘책이 될 것으로 보이네요.

내일은 이러한 한국형 구조조정 모델에서 정부가 해야 할 역할들을 살펴보도록 하겠습니다.

오늘 하루도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~

Congratulations, your post has been upvoted by @nixiee with a 28.137699328430877 % upvote Vote may not be displayed on Steemit due to the current Steemit API issue, but there is a normal upvote record in the blockchain data, so don't worry.