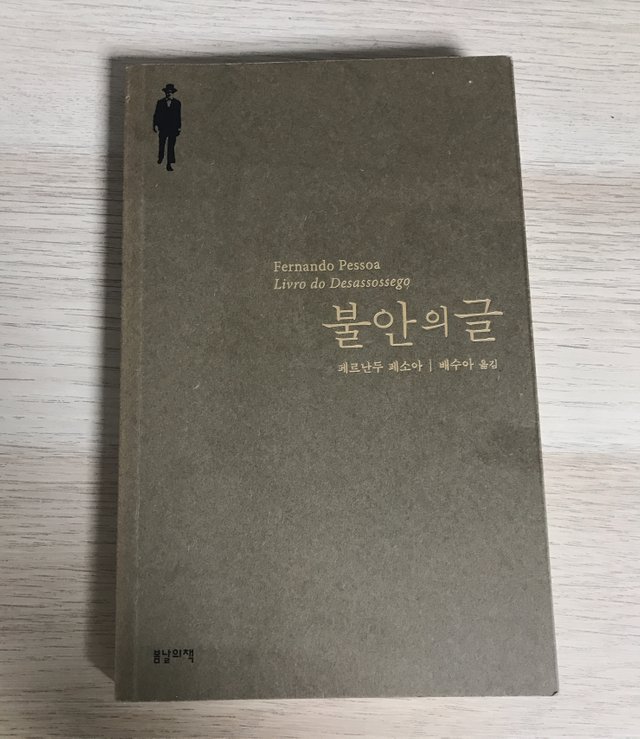

[서평]페르난두 페소아 - 불안의 글

직관과 상상의 체계로 세워진 독립적인 세계를 건설한다는 것이 음악이나 미술, 또는 무용이나 다른 장르의 예술에서도 가능한 일인지는 모르겠다. 사실, 그러한 세계를 갖는 것이 예술가 개인에게 어떠한 의미인지 명확하게 정의 내리기도 어렵다. 자칫하다가는 몽상적이며 공허함 뿐이라는 비판을 듣게 될 위험도 내포하고 있고, 허무주의에 젖어 실제적인 진보나 진취성의 결핍을 초래하거나, 이른바 ‘예술’에 있어 가장 중요한 요소라고 여겨지는 핍진성의 부재마저도 경험하게 될 수 있기 때문이다.

어쨌거나, 페르난두 페소아는 직관과 상상, 그리고 실존에 대한 거부를 통해 쉽게 이해하기 힘든 문학적 건축물을 세워냈다. 꿈꾸지 않음을 통해 꿈꾸기, 거부를 통해 소유하기, 좌절을 통해 욕망을 성취하기. 이러한 모순적 내러티브들과 표현들은 얼핏 남미 문학에서 찾아볼 수 있는 환상적인 서사 기법들을 떠올리게 만든다. 특히 쉴 새 없이 꿈과 몽상과 상상을 통하여 연계하는 단어들의 이미지는 마르케스나 보르헤스에게서 찾아볼 수 있는 전설과 민담의 적극적 응용을 연상케 한다.

그래서, <불안의 글>이 독자에게 가져다주는 것은 무엇인가. 아니, 페소아는 누군가에게 적극적으로 읽히고 독해 당하는 것을 꺼리는 것 같으니, 이렇게 바꾸어 말해보자. 우리가 그의 난해한 은유와 암시들을 통과할 때에, 옷자락에 묻히게 되는 흔적들은 무엇인가. 결국, 그가 특수한 문장들을 통해 남긴 불안은 무엇인가.

불안을 ‘자리 잡을 수 없음’, ‘한 가지에 천착하여 집중할 수 없음’이라고 정의 내릴 수 있다면, 독자는 독해의 불안을 떠안게 된다. 이것이 이 작품의 외재적 불안이다. 내가 읽은 것이 과연 내 뜻대로 해석해도 되는 것인지, 내가 읽고자 하는 것이 저자가 읽히기를 바라고 쓴 문장인지 확신할 수 없게 되므로, 우리는 문장과 불안한 관계를 맺게 되고, 이 책의 마지막 장이 넘어가는 순간까지도 그 긴장을 해소하기는 요원하게 된다.

페소아가 생의 전반을 통하여 고통스러워한 삶의 이중성, 불가역성, 모순은 언어가 가진 한계의 특성상, 극도로 추상적이며 모호한 표현으로 드러나게 되는데, 이러한 표현방식은 어느 결말에서든지 끝내 읽는 이에게 친절해지지 못한다. 이것은 가능한 한 최고 단계의 거부를 적극적으로 실행함으로 실존을 수행코자 한 그의 몸부림 때문이다. 삶이 허무라면, 그 속에 일말의 긍정이 들어있다 하더라도, 모조리 거부하는 것이 그의 투쟁 방식이었다. 그리고 바로 이러한 대립이 <불안의 글>을 지배하는 내재적 불안이다.

아이러니하게도, 그의 불안이 동질의식을 느끼게 해줄 뿐만 아니라, 일종의 채찍마저 되는 것은, 우리 시대의 예술가들이 여전히 같은 종류의 불안을 안고 살아가기 때문이 아닐까. 밥벌이의 불안, 스스로를 믿지 못하는 불안, 누구도 해결하지 못하는 삶의 부조리, 날마다 일어섰다 꺾이고야 마는 창작에의 강박, 새로움에 대한 갈급함과 그 주인공이 되고자 하는 주제넘은 욕심까지. 그리고 그 끝에 씁쓸하게 와닿는 자문은 ‘나 자신에게 남는 것은 무엇인가’. 숱한 흔들림에도 누군가는 무언가를 남기고 살며, 페소아 또한 27,543매의 글을 남겼다. 그것이 불안의 기록일지언정, 결국엔 그 끄적임이 누군가에게는 십계명처럼 되고야 마는 일. 예술은 그렇게 대를 이어가는 것이었다.