Irenäus Eibl-Eibesfeldt, in der Falle des Kurzzeitdenkens

In meinem Bücherschrank steht Eibl-Eibesfeldt direkt neben Konrad Lorenz und Victor Frankl, gefolgt von Sigmund Freud. Fast mittig zwischen den benannten steht Nassim Nicholas Taleb. Warum da Taleb steht, wurde ich schon oft gefragt, da er doch anscheinend zu einer ganz anderen Kategorie von Fachwissenden gehören würde.

Wie ich in meinem Betrag über Konrad Lorenz schon beschrieben habe, sollte man sich ein breites Wissen zulegen, wenn man Ökonomie verstehen will. Ökonomie ist im engen Sinne nichts anderes als die Lehre vom handelnden Menschen und dazu gehört nun mal das Wissen darum wie der Mensch tickt, wie man selbst tickt. Und jetzt wird daraus ein Schuh, wenn man unter den Analysten des menschlichen Tick-Tack jemanden stehen hat, der dieses Tick-Tack verstanden hat.

Aber nun zu Eibl-Eibesfeldt. Für Viele eine unangenehmer Zeitgenosse, obwohl die wenigsten Wissen, was er erforscht hat und seine Publikationen sehr oft aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Der Unterschied zu Konrad Lorenz ist, dass Eibl-Eibesfeldt der streitbarere Zeitgenosse ist, aber in der Schärfe der Analyse Konrad Lorenz in nichts nachsteht.

Konrad Lorenz ist vielleicht der diplomatischere.

Aber lest selbst, was ich zusammengefasst habe, dann wird vielleicht dem ein oder anderen auffallen, warum Eibl-Eibesfeldt vor allem politisch eher gemieden wird.

Ich persönlich meide ihn nicht, wie ich auch Konrad Lorenz nicht meide.

Irenäus Eibl-Eibesfeldt

(* 1928 in Wien ✝ Juni 2018 in Starnberg)

Ausgewähltes Werk:

In der Falle des Kurzzeitdenkens. München: Piper Verlag, 1989

Moralisch handeln heißt in des Wortes ursprünglicher Bedeutung: der Sitte gemäß handeln. Sittlichkeit gründet sich bei uns Menschen auf Regeln, die jeder einzelne von uns in Übereinstimmung mit anderen befolgt oder zumindest befolgen sollte, um zum Beispiel ein harmonisches Miteinander-Leben zu garantieren. In den neuronalen Netzwerken unseres Gehirns, den zentralen Referenzmustern, muss dazu ein Wissen um die zu befolgenden Regeln vorliegen. Dieses Wissen kann als stammesgeschichtliche Anpassung vorgegeben sein oder auch kulturell tradiert und damit über Lernprozesse internalisiert werden. Darüber hinaus sind wir in der Lage, moralische Entscheidungen auch aufgrund von Überlegungen zu treffen, selbst in Situationen, mit denen wir bisher noch nie konfrontiert waren, gewissermaßen in persönlicher Verantwortung. Angeboren sind uns zum Beispiel die Regeln, die dem Geben zugrunde liegen. Objekte spielen als Vermittler von sozialen Beziehungen in allen Kulturen eine große Rolle. Wir geben und erhalten Geschenke, bewirten einander und pflegen so auf Gegenseitigkeit freundschaftliche Beziehungen. In traditionellen Kulturen dienen Geschenkpartnerschaften der gegenseitigen sozialen Absicherung. Eine der bemerkenswertesten Untersuchungen über solche sozialen Netzwerke verdanken wir Polly Wiessner (1977,1982). (39)

Für jeden Objekttransfer gilt, daß der Gebende als Eigentümer der Gabe respektiert wird (Objektbesitznorm) und daß man sich zu Dank verpflichtet fühlt. (39f.)

Der Dank kann, er muß aber nicht durch eine Gegengabe abgestattet werden, doch irgendeine Gegenleistung wird stets erwartet (Regel der Reziprozität). Die Gegenleistung kann auch in einer Verpflichtung dazu über längere Zeit aufrechterhalten werden. Bereits Kleinkinder teilen freizügig mit ihnen nahestehenden Personen, und sie nehmen auch über das Anbieten von Gaben Kontakt mit Personen auf, denen sie freundlich gesinnt sind. Nur darf man ihnen nichts wegnehmen – sie wollen als Besitzer anerkannt werden. Will ein Kleinkind von einem anderen etwas haben, dann muß es zum Beispiel bitten. Regelverstoß, etwa durch den Versuch zu nehmen, hat Verweigerung zur Folge, und nimmt ein Kind einem anderen etwas weg, dann führt dies zum Protest des Beraubten. (40f.)

In solchen Situationen beobachtet man häufig, daß mit Anzeichen der Betroffenheit zurückgegeben wird. Es sieht so aus, als würde ein schlechtes Gewissen die Verhandlungsposition schwächen, oder anders ausgedrückt: Priorität des Besitzes ist eine gute Verhandlungsposition (Abb. 6a-i). Rituale des Gebens und Bewirtens erfahren kulturell verschiedene Ausgestaltungen. Man kann unter Ausnutzung des Bedürfnisses, durch eine Gegengabe zu vergelten, sogar mit Geschenken kämpfen, wie der Potlatsch der Kwakiutl lehrt. (Ausführlicher über das Geben und seinen Ursprung in Eibl-Eibesfeldt 1984, dort auch weitere Literatur.) Konrad Lorenz (1943) sprach von uns angeborenen ethischen und ästhetischen Beziehungsschemata: Es handelt sich um zentralnervöse Referenzmuster, die nach Prüfung einkommender Meldungen der Programmierung entsprechende Verhaltensentscheidungen treffen, indem sie bestimmte Verhaltensweisen hemmen oder auch auslösen. (41f.)

Das ist bereits bei Tieren so, die etwa auf bestimmte Signale wie Notrufe einem Artgenossen zu Hilfe eilen oder auf Signale der Unterwerfung ihre Aggressionen einstellen. Lorenz sprach allerdings in diesen Fällen von »moralanalogem Verhalten«. Die Tiere können nämlich nicht anders, als ihren Antrieben folgen, wobei im Parlament ihrer »Instinkte« die jeweils stärkste Stimme sich durchzusetzen pflegt. Werden etwa durch Gefahren Tendenzen des Fluchtverhaltens aktiviert, dann können diese die gleichzeitig aktivierten Verhaltenstendenzen des Beistandes unterdrücken. Was uns Menschen demgegenüber auszeichnet, ist die Fähigkeit, vernünftig, das heißt aufgrund von Überlegungen, zu entscheiden. (42f.)

Wir können uns dazu von unserem emotionellen Bereich, in dem auch für uns das Parlament der Instinkte den Ausschlag geben würde, wie schon erwähnt, abkoppeln, und das ist es, was wir als Freiheit der willentlichen und verantwortlichen Entscheidung erleben. (44)

[...] In allen Gebieten der Erde beobachten wir gegenwärtig ein Wiederaufleben von Stammesdenken und ethnischen Konflikten. Wir sind mit weltweiten Äußerungen des Ethnozentrismus und der Xenophobie (Fremdenfurcht) konfrontiert und stehen dem Problem der zunehmenden Gewalttätigkeit gegen Ausländer ziemlich ratlos gegenüber. Wie so oft in solchen Fällen macht man es sich dann zu bequem, indem man das Phänomen in seiner Bedeutung herunterspielt, es als schlechte Gewohnheit für eine Therapie empfiehlt oder schlichtweg seine Existenz verleugnet. »Nations are an invention«, las ich kürzlich. Da ist was dran, denn Jäger- und Sammlervölker bilden im allgemeinen keine Nationen. Menschen grenzen sich allerdings auch auf einer vorstaatlichen Entwicklungsstufe von anderen als Lokalgruppen, Dorfgemeinschaften, Tälergemeinschaften und dergleichen mehr ab. Und ethnische Nationen entwickeln sich ziemlich häufig, und das Phänomen der Ethnizität beschränkt sich nicht nur auf die avancierte technisch-zivilisierte Welt. Es ist daher zu hinterfragen. Warum definieren sich zum Beispiel Armenier als Armenier, Kurden als Kurden und Serben als Serben? Und warum sind viele sogar bereit, ihr Leben im Kampf für die Erhaltung ihrer Identität zu opfern? Die sind eben irregeführt, könnte man argumentieren – aber das lädt dann doch nur zu der Frage ein: Warum werden Menschen in der ganzen Welt so leicht irregeführt? (64)

Wir gegen die anderen – dieser Gegensatz beinhaltet eines der größten Probleme der Menschen. Wie kam diese Unterscheidung in die Welt? Sie ist interessanterweise das Ergebnis einer höchst positiv zu bewertenden Entwicklung, die die Weichen der Evolution in eine ganz neue Richtung stellte, so daß ich von einer Sternstunde der Verhaltensevolution spreche. Es handelt sich um die Evolution der fürsorglichen, mütterlichen Brutpflege bei den Vögeln und Säugetieren. Mit ihr kam nämlich die Liebe, definiert als persönliche Bindung, in die Welt. Diese starke, affektiv getönte Beziehung diente zunächst zur Absicherung der Mutter-Kind-Bindung, was wiederum garantiert, daß Mütter nur ihre eigenen Jungen umsorgen. Mit der Mutter-Kind-Bindung kam die persönliche Bindung und damit das »Wir und die anderen« in die Welt – und auch, wie wir im Folgenden ausführen werden, das gerade aufgezeigte Problem. Vor der Entwicklung der individualisierten Brutfürsorge gab es unter den Wirbeltieren keine persönlichen Beziehungen und daher auch keine Liebe. Das Schlüsselerlebnis zu dieser Erkenntnis hatte ich, als ich im Januar 1954 bei Punta Espinosa an der westlichen Galápagos-Insel Fernandina landete. Die meerumbrandeten Felsen waren hier buchstäblich mit Hunderten dunkler Meerechsen bedeckt. Sie lagen dicht gepackt nebeneinander, als wären sie gesellig. Aber bald kam ich darauf, daß ihre Art der Geselligkeit von jener, die ich bis dahin von Vögeln und Säugetieren kannte, stark abwich. Während diese im sozialen Verbund einander beistehen, als Pärchen einander oft füttern und sich gegenseitig die Federn oder das Fell putzen, kurz, Freundlichkeiten erweisen, fehlten den Meerechsen jegliche Bekundungen von Verbundenheit. Wenn die Echsen aufeinander Bezug nahmen, dann taten sie das mit Verhaltensweisen des Drohimponierens, auf die die angedrohten Partner entweder mit Gegenimponieren, Ausweichreaktionen oder Verhaltensweisen der Submission reagierten. (65)

Es war gerade der Beginn der Paarungszeit, und einzelne Meerechsen-Männchen begannen auf den Uferfelsen kleinere Reviere für sich abzugrenzen, aus denen sie andere Männchen vertrieben. Die Anwesenheit von Weibchen duldeten sie. Drang ein Rivale in ein bereits besetztes Gebiet ein, dann bedrohte der Revierinhaber den Eindringling, indem er ihm seine maximal vergrößerte Breitseite zeigte und kopfnickend mit aufgerissenem Maul, als würde er beißen wollen, vor diesem paradierte. Wich der Eindringling nicht zurück, dann kam es zum Kampf. Nach weiterem Drohimponieren mit Kopfnicken und Maulaufreißen stürzten die Rivalen aufeinander los. Aber anstatt sich ineinander zu verbeißen, senkten sie kurz vor dem Zusammenstoß ihre Köpfe, so daß sie, Schädeldach gegen Schädeldach, aufeinanderprallten. Es entwickelte sich eine Art Schiebeduell, in dessen Verlauf jeder den anderen, Schädel gegen Schädel, drückend vom Platz zu schieben trachtete. Merkte einer schließlich, daß er dem anderen nicht gewachsen war, dann setzte er sich mit einem Ruck von ihm ab und legte sich in Demutsstellung ganz flach vor seinem Gegner auf den Bauch. (65ff.)

Der stellte dann in der Regel das Kämpfen ein und wartete in Drohstellung darauf, daß der Besiegte das Feld räumte. Im weiteren Verlauf beobachtete ich auch das Paarungsverhalten. Die Männchen warben mit Drohimponieren. Paarungsbereite Weibchen unterwarfen sich in Demutsstellung. Das gesamte soziale Verhaltensrepertoire der Meerechsen basierte auf den Verhaltensweisen der Dominanz und Unterwerfung. Und das gilt, wie ich in den folgenden Jahren feststellen konnte, für alle heute lebenden Reptilien und dürfte demnach einen für die Landwirbeltiere ursprünglichen Zustand repräsentieren. Damals kam mir der Gedanke, der Ausgangspunkt der Fähigkeit, freundliche Beziehungen herzustellen, könnte die individualisierte Brutfürsorge gewesen sein. Diese Vermutung konnte ich seither durch vergleichende Beobachtungen bekräftigen. Im Dienste der Brutpflege entwickelten sich bei den Elterntieren die Motivation, Junge zu betreuen, das Repertoire betreuender Verhaltensweisen wie das Füttern, Wärmen, Verteidigen und Säubern der Jungen und kindlicherseits die Motivation, sich betreuen zu lassen, sowie ein Repertoire von Signalen, über die Verhaltensweisen der Betreuung ausgelöst werden können. Ferner entwickelten beide Seiten die Fähigkeit, persönliche Bindungen auszubilden. Die im Dienste der Mutter-Kind-Beziehung entwickelten Anpassungen konnten sekundär in den Dienst der Erwachsenenbindung gestellt werden. Untersucht man bei Vögeln und Säugetieren die Verhaltensweisen des Werbens, Beschwichtigens und der Bindungsbekräftigung, dann stellt man schnell fest, daß es sich in der Mehrzahl um aus dem Brutpflegerepertoire und dem kindlichen Repertoire abgeleitete Symbolhandlungen handelt. Viele Vögel überreichen einander beim Werben und auch, wenn sie verpaart sind, zur Begrüßung Nestmaterial. Das drückt ursprünglich Nestbaustimmung aus und damit die Bereitschaft, sich mit einem Partner zu verpaaren. (67f.)

Die funktionelle Handlung wurde dabei zu einer reinen Symbolhandlung. Bei Maskentölpeln der Galápagos-Inseln ging das Nestbauverhalten sekundär verloren, sieht man von einigen Steinchen ab, die sie auf dem Nestplatz ablegen und die vielleicht das Abrollen der Eier vom relativ glatten Fels verhindern. Bei der Balz überreichen sie einander dennoch winzige Steinchen. Als Symbolhandlung des Nestbauens spielt das Steinchenüberreichen weiterhin eine wichtige, die Kontaktbereitschaft fördernde Rolle. Beim flugunfähigen Kormoran der Galápagos-Inseln überreichen die verpaarten Altvögel einander Nestmaterial zur Brutablösung. Wenn einer vom Fischen zurückkommt, bringt er seinem brütenden oder die Jungen beschattenden Partner einen Seestern, ein Ästchen oder ein Algenbüschel. (68f.)

Versäumt er es, mit einer Gabe anzukommen, dann wird er mit Schnabelhieben empfangen und vertrieben. Dies kann man leicht auslösen, indem man dem Herankommenden seine Gabe wegnimmt. Da das normalerweise nicht passiert, sind sie an ein solches Ereignis nicht angepaßt, sie schreiten daher weiter zum Partner. Erst wenn der droht und angreift, bemerkt der Ankommende, daß etwas nicht stimmt, und sucht sich schnell ein Hölzchen, das er nun ordnungsgemäß grüßend seinem Partner überreicht. Wenn Sperlinge umeinander werben, dann verfallen sie abwechselnd in die Rolle des futterbettelnden Jungvogels: Einer bettelt wie ein Junges mit den Flügeln zitternd um Futter, worauf ihn sein Partner füttert. Dann wechseln sie meist die Rollen. Das zärtliche Schnäbeln vieler verpaarter Vögel ist ein ritualisiertes Füttern. Manche Vogelmännchen bauen in ihren Werbegesang kindliche Bettellaute ein. (69)

[...] Die erste Manifestation des »Wir und die anderen« können wir schon sehr früh in der Kindesentwicklung feststellen. Im Alter von sechs bis acht Monaten beginnt ein gesundes Kind zwischen ihm bekannten und ihm fremden Personen zu unterscheiden. Während die ihm vertrauten Personen Verhaltensweisen freundlicher Zuwendung auslösen, zeigen die Kinder bei der Begegnung mit Fremden eine Mischung von Verhaltensweisen der Zuwendung mit solchen deutlich angstmotivierter Meidung. (72f.)

Im typischen Fall lächelt das Kind den Fremden an und birgt sich dann nach einer Weile scheu an der Brust der Mutter, um danach wieder freundlichen Blickkontakt mit der ihm unbekannten Person aufzunehmen. Es verhält sich ambivalent, offenbar werden hier zwei Verhaltenssysteme gleichzeitig aktiviert: eines der freundlichen Kontaktbereitschaft – man könnte von einem affiliativen oder prosozialen Verhaltenssystem sprechen – und eines der Meidung, das dem abweisend-feindlichen (agonistischen) System zuzuordnen ist. Denn wenn sich der Fremde nähert, kann das starke Angstreaktionen auslösen, auch wenn das Kind auf dem Schoß der Mutter sitzt. Und versucht er (oder sie) gar, das Kind an sich zu nehmen, dann wehrt es sich. Schlechte Erfahrungen mit Fremden sind keineswegs die Voraussetzung für die Entwicklung einer solchen kindlichen Fremdenscheu, und da wir sie überdies in allen daraufhin untersuchten Kulturen antreffen, dürfte es sich um eine uns angeborene universale Reaktionweise handeln. Sie kann kulturell gefördert oder gemildert werden. Ich habe von den Tasaday (Philippinen), den Yanomami (Südamerika), den Buschleuten (Südafrika) und von Menschen in vielen anderen Kulturen sinngemäß des Öfteren gehört, wie eine Mutter in meiner Gegenwart ein unfolgsames Kind ermahnte, wenn es dies oder jenes nicht täte, würde der Fremde hier (»der mit den stechenden Augen«, wie eine Tasaday einmal sagte) es mitnehmen. Nach Mario Erdheim (1997) löst »bedrohliche Abwesenheit« der Mutter »Fremdenfurcht« aus. »In seiner primitivsten Form ist das Fremde die Nicht-Mutter. Und die bedrohliche Abwesenheit der Mutter läßt Angst aufkommen. Angst wird auch später mehr oder weniger mit dem Fremden assoziiert bleiben, und es bedarf immer einer Überwindung, um sich dem Fremden zuzuwenden« (S.103). An dieser Aussage ist richtig, daß die kindliche Fremdenscheu funktionell die Mutter-Kind-Bindung absichern hilft. Ein Kind zeigt bei Annäherung des Fremden jedoch auch dann Scheu, wenn es auf dem Schoß der Mutter sitzt. (73f.)

Diese als »Trennungsfurcht« zu beschreiben, wie es oft geschieht, ist insofern problematisch, als das dem Säugling unterstellt, er würde die Situation so interpretieren. Aber darüber, was der Säugling erlebt und denkt, können wir keine Aussage machen. Außerdem löst ein Fremder nicht nur Meidereaktionen aus, sondern auch deutliche Anzeichen sozialer Kontaktbereitschaft wie Lächeln und Blickkontakt. Alle solche Reaktionen scheinen ganz unreflektiert spontan aufzutreten als Ausdruck einer klaren Ambivalenz . Offenbar ist der Mensch Träger von Merkmalen, die sowohl Zuwendung wie Abkehr auslösen. Das Verständnis der letzteren reift offenbar bereits während des Säuglingsalters heran. Die Fremdenscheu sichert die Bindung des Kindes an die Mutter ab, was ja überlebenswichtig ist. Ein Kleinkind, das sich leicht Fremden anschlösse, brächte sich wohl in große Gefahr. Die kindliche Xenophobie ist auch bei vielen nichtmenschlichen Primaten ausgeprägt. Beim Menschen wird sie über persönliches Bekanntwerden abgebaut. Sie neutralisiert bis zu einem gewissen Grad die Wirkung angstauslösender Signale. Bei normalsichtigen Kindern ist es vor allem der Blickkontakt, der Angst auslöst. Untersuchungen von W. Waters, L. Matas und W. A. Sroufe (1975) haben gezeigt, daß die Herzschlagfrequenz bei Blickkontakt zunimmt. Die Kinder können aber durch Wegschauen ihren Erregungsspiegel manipulieren. Blickkontakt signalisiert Kontaktbereitschaft. Er wird als Zuwendung interpretiert, als Mitteilung, daß die Kanäle für die Kommunikation offen sind. Allerdings dürfen wir den Partner nie zu lange anschauen, denn sonst empfindet er dies als Anstarren, und das wirkt als Ausdruck der Dominanz bedrohlich. Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß Augendarstellungen an Schiffen, Gebäuden und anderen Artefakten angebracht werden, um diese vor bösen Geistern und anderem Übel zu schützen. Wenn zwei Menschen sich unterhalten, dann bricht der Sprechende immer wieder den Blickkontakt ab. (74ff)

Nur der Zuhörende darf sein Gegenüber dauernd anschauen, er muß ja an nichtverbalen Zeichen erkennen, wann ihm die Rede übergeben wird. Auch taub und blind geborene Kinder zeigen Fremdenscheu, sie reagieren dabei auf geruchliche Merkmale. Die Fremdenscheu ist gewissermaßen Ausdruck eines Urmißtrauens, das über Bekanntwerden abgebaut wird. So lernt das Kind zunächst, zu den übrigen Familienmitgliedern eine Vertrauensbeziehung herzustellen und dann zu den weiteren Freunden und Bekannten der Familie. Die Engländer haben für diesen Prozeß des Bekanntwerdens den sehr treffenden Ausdruck familiarisation. Über ihn werden Menschen durch persönliche Bekanntheit zu quasi familialen Wir-Gruppen verbunden, die sich mit einer gewissen Scheu gegen andere Gruppen abgrenzen. Die altsteinzeitlichen Jäger- und Sammlervölker lebten in solchen kleinen Lokalgruppen, die selten über 50 Personen zählten. Untersuchungen über das Zusammenleben von Völkern, die noch heute oder bis vor kurzem in Kleinverbänden lebten, zeigen, daß in derartigen Gemeinschaften Äußerungen repressiver Dominanz unterdrückt und fürsorgliche Verhaltensmuster gefördert werden. Personen von Ansehen, die es auch in solchen Gesellschaften gibt, beziehen ihre hervorgehobene Stellung im Wesentlichen dank ihrer sozialintegrativen Fähigkeiten. Sie schlichten Streit, stehen Schwächeren bei, teilen und tragen so und auf andere Weise zum sozialen Frieden bei. Sie zeigen überdies meist noch besondere Begabungen als Sprecher für die Gruppe, als Kriegsführer oder Heiler. Aber es ist vor allem das prosoziale Geschick, das ihre Stellung bestimmt. An solche Personen wenden sich die übrigen Gruppenmitglieder, wenn sie Rat oder Schutz suchen. Sie orientieren sich nach ihnen, was das Wort Ansehen treffend beschreibt. Verlieren diese Personen ihr soziales Geschick, dann verlieren sie auch ihr Ansehen. (76)

[...] Unsere Befangenheit im Gegenwartsdenken wirkt sich, wie wir gehört haben, in vielfacher Weise aus. Besonders problematisch scheint mir die Art, wie wir uns seit den späten sechziger Jahren mit der Migrationsproblematik auseinandersetzen. Ich bin in zwei Schriften ausführlicher auf sie eingegangen (Eibl-Eibesfeldt 1984, 1994), kann aber nicht umhin, hier noch einmal auf sie hinzuweisen. Die Migrationsproblematik entwickelte sich in Westdeutschland in der Konjunkturphase der sechziger Jahre mit der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte. Man ging damals davon aus, daß die Gastarbeiter nach einiger Zeit in ihre Heimat zurückkehren würden. Das hätte auch eine Art Entwicklungshilfe für die ärmeren Länder sein können, denn die Heimkehrer hätten mit der erworbenen Ausbildung und dem Ersparten ihrem Land wirtschaftlich helfen können, und wir hätten Freunde gewonnen. Man versäumte es jedoch, die Arbeitsverträge generell als Zeitverträge abzufassen, und da es den Zugewanderten hier gefiel und sie hier mit allen Sozialleistungen angestellt wurden, blieben mehr hier als zurückwanderten. Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe brachten ja für viele mehr ein als eine Anstellung in ihrem Heimatland. Außerdem war die einheimische Bevölkerung zunächst ausgesprochen ausländerfreundlich. Das Gesetz über die Familienzusammenführung erlaubte dann den Nachzug von Familienangehörigen. Daß es Krisenzeiten geben könnte mit Massenarbeitslosigkeit, daran dachte niemand. Erst als die erste Ölkrise eintrat, bemerkte man plötzlich, daß sich hier ein Problem aufbaute. Die ins Land Gerufenen stellten einen großen Teil der Arbeitslosen. Man zahlte Prämien für jene, die in ihre Heimat zurückgingen, versäumte es aber, weitere Einwanderung wirksam zu begrenzen, etwa durch Änderung des Gesetzes über die Familienzusammenführung. Ein weiterer Fehler war, daß man Einwanderer aus unserer Kultur ferneren Bereichen dazu ermunterte, ihre Kultur hier zu pflegen, zunächst wohl, um sie ihrer Kultur nicht zu entfremden und damit die Heimkehr zu erleichtern. Damit förderte man jedoch die Bildung von Minoritäten, die sich abgrenzten und ihre Eigeninteressen vertraten. (143ff.)

Die Situation war von Anfang an verkorkst. Und man scheute sich, zur rechten Zeit Korrekturen vorzunehmen, da man wohl den Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit fürchtete, baute aber damit erst Spannungen auf. Vor allem die einheimische Bevölkerung der niederen und mittleren Einkommensklassen spürte die Konkurrenz der Zugewanderten um Arbeitsplätze, Sozialleistungen und Wohnungen. Spannungen wurden dadurch verschärft, daß die Zuwanderer sich nicht gleichmäßig verteilten, was eine Assimilation erleichtert hätte, sondern sich auf bestimmte Stadtviertel konzentrierten, so daß zum Beispiel der Stadtteil Kreuzberg in Berlin bald als die größte türkische Stadt nach Ankara galt. Die Zuwanderungsproblematik verschärfte sich, als Menschen aus wirtschaftlichen Notgebieten herausbekamen, daß die deutschen Asylgesetze forderten, jeden, der sich als politisch Verfolgten ausgab, zunächst aufzunehmen – geschickte Anwälte nutzten dies, denn wenn ein Asylsuchender Rechtshilfe verlangte, mußte man diese gewähren. Wurde schließlich das Asylgesuch als unbegründet abgelehnt, dann konnte Einspruch erhoben und die Heimkehr über viele Jahre verzögert werden. Schlepperbanden brachten aus Afrika, Indien, Afghanistan und anderen Notstandsregionen Wirtschaftsflüchtlinge ins Land, die ganz offensichtlich die Asylgesetze mißbrauchten, was den Unmut der einheimischen Bevölkerung schürte, zumal es sich bei diesen Zuwanderern um Menschen handelte, die nur darauf aus waren, ihre Gastgeber auszunützen. Die Problematik ist genügsam bekannt. Zunehmend wurden auch Kriegsflüchtlinge zur Belastung. Unterschiede im Brauchtum und in den Alltagsgewohnheiten verschärften die Gegensätze zwischen Einheimischen und Zuwanderern, die bald merken mußten, daß sie nunmehr weniger willkommen waren. Sie entwickelten ihrerseits zu der üblichen Abgrenzung noch eine Abwehrhaltung, die vor allem bei den durch die Entwurzelung frustrierten Jugendlichen zu zunehmender Gewaltbereitschaft führte. (145f.)

Mit der Erklärung dieser Entwicklung waren selbsternannte deutsche Gesellschaftskritiker schnell zur Hand: Die Ablehnung der Fremden durch die Deutschen sei daran schuld beziehungsweise deren unbelehrbarer Rassismus. Auch in England und Frankreich waren es immer die eigenen Landsleute, die als gutmeinende Befürworter der Immigration den Inländern die Schuld an den sich entwickelnden Spannungen in die Schuhe schoben. Daß beim Scheitern der Assimilation bestimmter Gruppen von Einwanderern außer kulturellen Traditionen auch biologische Faktoren eine Rolle spielen könnten, wurde und wird in den meisten Diskussionen der Einwanderungsproblematik in den westeuropäischen Ländern überhaupt nicht zur Sprache gebracht. Man meidet jeden Hinweis auf eine solche Möglichkeit, es sei denn, man verbindet ihn sogleich mit dem Bekenntnis, daß dergleichen als »biologistische Interpretation« gar nicht ernsthaft zu erwägen, ja als rassistisch abzulehnen sei. Man spricht in Deutschland von einer Sackgasse des Gesetzes der Abstammung (jus sanguinis), demzufolge die Staatsangehörigkeit eines Kindes in erster Linie derjenigen der Eltern folgt, ein Gesetz, das übrigens nicht nur für Deutschland und Österreich, sondern auch für andere Länder Europas sowie für die meisten asiatischen Völker gilt. Man fordert, Deutschland möge dem Vorbild Frankreichs folgen und das liberale jus solis übernehmen, das Territorialitätsprinzip, demzufolge sich die Staatsbürgerschaft nach dem Territorium bestimmt, auf dem ein Kind geboren wird. Man übersieht, daß dies ursprünglich ebenfalls eine Regel war, die dazu diente, durch Abstammung Verbundene zusammenzuhalten, denn in den meisten Territorien lebten ja zunächst über viele Generationen durch Blutsverwandtschaft verbundene Menschen. (146f.)

Im Grunde dienten also beide Prinzipien dazu, biologisch-anthropologisch nach Verwandtschaft einander näherstehende Menschen in einer größeren Interessengemeinschaft zusammenzuhalten, und erst mit der Masseneinwanderung von Immigranten aus der eigenen Kultur fernen Gebieten kamen Länder wie Frankreich mit ihrem Territorialitätsprinzip in Schwierigkeiten. Aus Nordafrika stammende muslimische Franzosen haben als ethnische Solidargemeinschaft andere Interessen als Franzosen europäischer Herkunft. Es gibt daher auch in Frankreich zunehmend Stimmen, die sich um eine Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes bemühen, und sie kommen keineswegs nur von rechtsradikaler Seite. Die deutsche Ausländerpolitik wird oft als eine Mischung von Ängsten, Verbohrtheit, Tabus und Hilfsbereitschaft beschrieben. Das trägt nicht zur Klärung der Problemlage bei. Sicher ist es richtig, wenn Antonia Grunenberg (in der Süddeutschen Zeitung vom 23. 3. 1998) als Rezensentin des wichtigen Buches von Emmanuel Todd über das Schicksal der Einwanderer in Deutschland, den USA, Frankreich und Großbritannien schreibt, daß es »vorpolitische Mentalitäten und Habitusformen, Aberglauben und archaische Ängste« sind, die die politische Einsetzung eines liberalen Einbürgerungsrechts und damit auch einer, wie sie schreibt, »vernünftigen« Einwanderungspolitik verhindern. Aber ist eine Einwanderungspolitik, die den inneren Frieden eines Landes so massiv gefährdet, wie wir das in Frankreich, in manchen Städten Englands, Deutschlands und in den Vereinigten Staaten beobachten können, wirklich so vernünftig? Die »archaischen Ängste« gehen wohl, wie wir aufzeigten, auf Programme der Abgrenzung zurück, die als stammesgeschichtliche Anpassungen sowohl der Entstehung wie auch der Erhaltung ethnokultureller und, im Gefolge, biologisch anthropologischer Vielfalt dienen. Und damit muß man eben rechnen. Diese Vielfalt wird von den Statuten der Vereinten Nationen als schützenswert anerkannt, und es gibt, wie wir ausgeführt haben, durchaus vernünftige diese überlebenssichernde und damit evolutionistisch bedeutungsvolle Vielfalt zu erhalten. (147f.)

Sie spiegelt auf einer höheren humanspezifischen Ebene die Strategie wider, mit der sich der Lebensstrom in der organismischen Evolution absichert. Bauen sich in einem Land über Immigration, sei sie nun massiv oder infiltrativ, Minoritäten auf, dann geht dies nur gut, solange sich keine Interessenkonflikte mit der autochthonen Bevölkerung entwickeln. Sobald solche jedoch bemerkbar werden, wird der innere Friede bedroht. Hinter den »irrationalen Ängsten«, die das Miteinander erschweren, stehen demnach durchaus begründete Sorgen um die Erhaltung des inneren Friedens. Ist ein Land allzu großzügig in der Gewährung der Staatsbürgerschaft an Ausländer, die zwar bleiben wollen, aber wegen der großen ethnischen und biologisch-anthropologischen Unterschiede zur Bevölkerung des Landes ihrer Wahl keine wirkliche Bereitschaft zur Assimilation zeigen, dann lädt sich ein Land unter Umständen ein schweres Problem auf, wird doch mit der Verleihung der Staatsbürgerschaft über das Wahlrecht die politische Mitbestimmung gewährt. Das kann bedeuten, daß eine Minorität als Interessengruppe die weiteren Einwanderungsgesetze und Einbürgerungsgesetze auf entscheidende Weise selbst gegen die Interessen der Autochthonen bestimmt. »Die Serben haben die Panzer, die Albaner die demographische Bombe – ein mörderisches Patt«, lautet der Kommentar der Süddeutschen Zeitung vom 1. 7. 1998 zur Lage in der Provinz Kosovo. Die Albaner haben seit Generationen die höchste Fortpflanzungsrate Europas. 1948 war das Kosovo von 498000 Albanern und 234000 Serben bewohnt. 1994 stieg der albanische Bevölkerungsanteil um 275% auf 1871000, der serbische sank um 11% auf 207000. In den letzten Jahren mehren sich auch deutsch-türkische Stimmen zum Immigrationsproblem und zu Fragen der Staatsbürgerschaft. Lala Agkün, eine in Deutschland aufgewachsene und ausgebildete Psychologin, beschreibt die Integrationsschwierigkeiten klar. (148f.)

Fremdheit führe zur Abkapselung, und dies sei ein Grund für die neuerdings festzustellenden mangelhaften Deutschkenntnisse hier geborener türkischer Kinder: »Obwohl sie zum großen Teil selbst schon in Deutschland aufgewachsen sind, ziehen es viele junge türkische Männer vor, sich ihre Ehepartner aus dem Heimatland zu holen. Dieser Trend zur Rückwendung zur Herkunftsgesellschaft, der sich dann auch auf die Kinder auswirkt, wird umso stärker, je weniger sich die Gesellschaft, in der die Zuwanderer leben, öffnet und ihnen eine neue Identität anbietet« (so laut Süddeutscher Zeitung vom 9. 3. 1998). In diesem letzten Satz wird den sich abgrenzenden Deutschen die Schuld an dieser Entwicklung zugeschoben. Sie sollen sich gefälligst ändern. Daß dieser Konflikt auf gegenseitiger Abgrenzung beruht und nicht auf einseitig abweisenden Ortsansässigen und freundlich nach Assimilation und voller Identifikation mit den Deutschen strebenden Türken, wird übersehen. Lala Agkün übt Kritik am deutschen Staatsbürgerschaftsgesetz und meint, man solle den türkischen Zuwanderern die Möglichkeit zum Erwerb der doppelten Staatsbürgerschaft gewähren, weil dies deren Integration erleichtern würde. Die Möglichkeit, daß dadurch eventuell auch ein starker Kern deutscher Türken mit türkisch-ethnischer Loyalität entstehen würde, der durch den Erwerb des mit der Staatsbürgerschaft verbundenen Wahlrechts türkische Interessen vertreten könnte, wird nicht angesprochen. Da Experimente dieser Art in Hinblick auf ein friedliches Miteinander riskant sind, sollte man sich zunächst um die loyale und auch emotionelle Eingliederung der Zuwanderer bemühen und erst wenn diese sich auch kulturell als Angehörige des Landes ihrer Wahl fühlen, die Staatsbürgerschaft verleihen. Um dies zu erreichen, könnte man denken, erzieherisch auf die Zugewanderten einzuwirken. Das heißt nicht, daß kulturelles Eigenleben unterdrückt werden soll, aber man könnte sich um »Abwerbung« im Interesse des inneren Friedens bemühen. (149f.)

Und um das zu erleichtern, sollte man sich mit der Aufnahme weiterer Immigranten, insbesondere durch das Gesetz über die Familienzusammenführung, zurückhalten. En-bloc-Einwanderung führt fast stets zur Abgrenzung der einwandernden Minoritäten. Und haben diese einmal ein Stadtviertel in Besitz genommen, dann bleibt eine feste Minorität weiterhin türkisch, selbst wenn es einen steten Abfluß in die deutsche Bevölkerung mit Identitätswechsel und Einheirat in deutsche Familien geben würde. Die Erfahrung lehrt, daß die europäische Binnenwanderung dagegen keine Langzeitprobleme schuf, da sich die Zuwanderer stets voll integrierten, was bei der nahen kulturellen und biologisch-anthropologischen Verwandtschaft nicht sonderlich zu verwundern braucht. (150f.)

Mit dem Aufbau sich abgrenzender Minoritäten in einer relativ homogenen Nation Europas werden jedoch bald Grenzen der Belastbarkeit erreicht, und wer dies nicht in Rechnung stellt, handelt im Kurzzeitdenken befangen unbedacht und damit, wenn in verantwortlicher Position, auch unverantwortlich. Es ist erstaunlich, daß viele Politiker trotz all der Schwierigkeiten, die man sich in Deutschland und Österreich aus gutem Willen mit der großzügigen Aufnahme von Arbeitssuchenden und Notleidenden aller Art einhandelte, dafür eintreten, den hier geborenen Kindern aus den Problemgruppen die Staatsbürgerschaft zu gewähren und damit ihr Hierbleiben festzuschreiben. Sie meinen, das würde ihrer »Ausgrenzung« entgegenwirken, was höchst zweifelhaft ist. Der Glaube, es werde schon gutgehen, legitimiert noch nicht zu solch möglicherweise folgenschweren Experimenten mit Menschen. Die Gefahren, die einem dichtbevölkerten, ethnisch relativ homogenen Land durch starke Zuwanderung von Personen aus seiner Kultur fernen Bereichen erwachsen, haben führende Politiker der Bundesrepublik Deutschland bereits in den frühen achtziger Jahren erkannt. Im November 1981 faßte die SPD/FDP-Regierung unter dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt den Beschluß: »Es besteht Einigkeit, daß die Bundesrepublik Deutschland kein Einwanderungsland ist und auch nicht werden soll. Das Kabinett ist sich einig, daß für alle Ausländer außerhalb der EG ein weiterer Zuzug unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten verhindert werden soll.« Im Februar 1982 beschloß die gleiche Regierung: »Nur durch eine konsequente Politik der Begrenzung ... läßt sich die unverzichtbare Zustimmung der deutschen Bevölkerung zur Ausländerintegration sichern. Dies ist zur Aufrechterhaltung des sozialen Friedens unerläßlich.« Damals waren 4,6 Millionen Ausländer in der Bundesrepublik. Heute (1998) sind es 7,31 Millionen. (151f.)

Allein der türkische Bevölkerungsanteil zählt 2,2 Millionen, was der Bevölkerung von 22 Großstädten à 100000 Einwohnern entspricht. In den letzten fünf Jahren (1991-1996) vermehrte sie sich trotz Zuwanderungsbeschränkung um die Einwohnerschaft von fünf Großstädten. Es gibt Türkenviertel, in denen die dort aufwachsenden Kinder kaum noch mit Deutschen in Berührung kommen. Zur Schulausbildung werden viele in die Türkei geschickt. (152)

Sie kommen danach wieder nach Deutschland zurück. Von Integration im Sinne einer Eindeutschung kann keine Rede sein. Es bilden sich türkische Siedlungen, die wachsen, während gleichzeitig die deutsche Bevölkerung kontinuierlich durch Geburtenverweigerung abnimmt. Zu diesen demographischen Änderungen lieferte Wilhelm Heitmeyer (1999) für einige nordrhein-westfälische Städte bemerkenswerte Daten. Sie geben in Prozentangaben die Anteile der Zwanzig- bis Vierzigjährigen ohne deutschen Paß an der gesamten Bevölkerung dieser Altersspanne wieder:

1992 2010

Duisburg 17,4 49,9

Remscheid 18,1 44,7

Köln 19,3 42,9

Gelsenkirchen 14,8 42,0

Düsseldorf 17,8 41,6

Wuppertal 17,2 40,9

Solingen 17,5 40,9

Die Zunahme der Bevölkerungsanteile ausländischer Herkunft geht mit der stetigen Abnahme der verfügbaren Arbeitsplätze und Wohnungen einher, was höchstwahrscheinlich zu einer Verarmung und weiteren Segregation dieses Bevölkerungsanteils führt. Weist man darauf hin, daß der Aufbau einer multikulturellen Immigrationsgesellschaft in einem ethnisch relativ homogenen Nationalstaat den inneren Frieden gefährdet, ja daß Immigration in einem der am dichtesten bevölkerten Staaten auch die ökologischen Probleme verschärft, dann besteht die Reaktion der Befürworter der Immigration im Wesentlichen darin, daß sie das Problem leugnen. So antwortete Heiner Geißler in unserem Spiegel-Streitgespräch, das im Übrigen in einer freundlichen Atmosphäre stattfand, auf meinen Hinweis auf die Übervölkerung: »Übervölkerung ist ein falsches Argument. Es leben heute nur zweieinhalb Millionen Menschen mehr in Deutschland als zu Beginn der neunziger Jahre«. (153f.)

Ein falsches Argument? Kann man so blind sein? Man braucht doch nur in die vom Verkehr erdrosselten Großstädte zu gehen, nur in die Randbezirke, um zu sehen, in welche Quartiere sich Menschen drängen – in Deutschland wie überall in Europa –, wo die Luft kaum atembar, die Straßen ungepflegt sind. Wo alte Architektur dem Verfall preisgegeben wird, um Platz für neue Wohnsilos zu schaffen. Schon vor Jahrzehnten hatten wir die Grenze der ökologischen Belastbarkeit unseres Landes erreicht. Es gilt nach wie vor, daß wir die Umwelt mit Schadstoffen überfrachten, daß Deutschland vom Import fossiler Energieträger abhängig ist und daß es sich energetisch keineswegs aus eigenen Ressourcen ausreichend versorgen kann. Nimmt man aus den genannten Gründen kritisch zu Fragen der Einwanderung und Einbürgerung Stellung, mahnt man etwa davor, europäische Länder zu Einwanderungsländern zu erklären, dann gilt man oft als ausländerfeindlich, oder es trifft einen der Vorwurf, man würde mit seinen Thesen Rechtsradikalen Futter geben, weil diese sich auf solche Äußerungen berufen könnten, wenn sie Personen anderer Hautfarbe attackierten. Mit diesem Vorwurf sah ich mich wiederholt konfrontiert. Ich verstehe nicht, wie man dies aus meinem Hinweis auf eine Problematik ableiten kann, ganz abgesehen davon, daß wohl kaum einer von jenen, die als Brandstifter auftreten, eine meiner Schriften gelesen hat oder lesen wird. Im Übrigen ist jeder verpflichtet, die Wahrheit nach bestem Wissen zu vertreten, und hätten sich die großen politischen Parteien der Problematik zur rechten Zeit angenommen, gäbe es wahrscheinlich bei uns kein Rechtsradikalenproblem und keine Ausländerfeindlichkeit. Ich möchte in diesem Zusammenhang wie in vielen vorangegangenen Publikationen noch einmal betonen, daß Fremdenscheu nicht gleichzusetzen ist mit Fremdenhaß. (154f.)

Die ambivalente Haltung Fremden gegenüber gehört zu den Universalien. Stammesgeschichtliche Anpassungen liegen dieser Verhaltensdisposition zugrunde. Sie können jedoch kulturell verschieden ausgestaltet werden. Fremdenhaß ist ein Produkt der Erziehung. Die Bereitschaft zur Fremdenablehnung ist vorhanden, und sie wächst, wenn eine Gruppe ihre Identität durch eine andere gefährdet glaubt. In der Regel sind es beide Seiten, die sich im Bemühen um die Bewahrung ihrer Identität von der jeweils anderen abgrenzen. Jede einseitige Schuldzuweisung ist bei der Bewertung solcher Entwicklungen völlig unangebracht. Daß heute in Armutsländern Wohnende in anderen Ländern ihr Glück suchen, aber ihre Identität nach Möglichkeit nicht aufgeben wollen, ist ebenso wenig als Fehlverhalten einzustufen wie das abweisende Verhalten einer autochthonen Bevölkerung, das ja dem Selbstschutz dient. Jedes Land hat aber das Recht, seine Zuwanderer so auszuwählen, daß der innere Friede gewahrt bleibt. Und Politiker müssen das als ihre Pflicht wahrnehmen.

Der Amtseid verpflichtet dazu wohl nicht nur den deutschen Bundespräsidenten. Die Politiker haben aber nicht nur die Interessen der alteingesessenen Bürger zu berücksichtigen. Sie sind vielmehr dazu verpflichtet, sich auch über die Zukunft der Zuwanderer Gedanken zu machen. Mit ihrer Aufnahme als Staatsbürger übernimmt ein Staat auch die Verantwortung für ihr Wohlergehen. Aber kann irgendein Staat im heutigen Europa diese Wohlergehens Garantie mit gutem Gewissen übernehmen? Und kann er in dieser von Arbeitslosigkeit und Sozialkrisen erschütterten Zeit den inneren Frieden und damit die Sicherheit seiner Alt- und Neubürger garantieren? In Frankreich bereitet die aus Nordafrika stammende moslemische Bevölkerung vieler Vorstädte zunehmend Schwierigkeiten, die extreme Gegenreaktionen wachruft. Von Zeitbomben in den deutschen Vorstädten und daß Deutschland zum »Ausplünderungsland« verkomme, sprach der Spiegel (Nr.16, 1997). (155f.)

Auch in anderen Presseorganen wie der Zeit und der Süddeutschen Zeitung mehren sich zunehmend kritische Stimmen. Verantwortlich denken heißt zukunftsorientiert denken.

Um für die Absicherung des inneren und äußeren Friedens humane Überlebensstrategien auszubilden, ist es vernünftig, bisherige Entwicklungen im Verlauf der Menschengeschichte hier und anderswo bis in die Gegenwart zur Kenntnis zu nehmen. Man wird dabei feststellen, daß so manches Volk im Laufe der Geschichte von einem anderen verdrängt wurde. Keine Vorsehung irgendwelcher Art schützt Völker oder die Menschheit. Wir allein sind für unsere Zukunft verantwortlich. Wie allerdings Europäer gegenwärtig in Australien, den Vereinigten Staaten und in Europa ihre eigene Selbstverdrängung durch Aufnahme nichteuropäischer Einwanderer fördern, das dürfte wohl einmalig sein. Die Vereinigten Staaten von Amerika waren demographisch eine europäische Nation. Noch 1950 stellten Amerikaner europäischer Abkunft rund 90% der Bevölkerung. Mit dem Immigration and Naturalization Act von 1965 wurde die Einwanderung von Migranten nichteuropäischer Herkunft in einer Weise gefördert, die das Verhältnis der Europäer zu Nichteuropäern in dramatischer Weise verschob. (156f.)

Von den zwischen 1968 und 1996 legal eingewanderten Personen kamen 83% aus nichteuropäischen Ländern. Aber auch von jenen, die aus Europa und Kanada kamen, waren viele Asiaten, Lateinamerikaner und Afrikaner, die diese Länder gewissermaßen als Sprungbrett für die Einreise nach den USA benutzen. Von den zusätzlich 2.684.892 illegalen Immigranten, denen 1996 Amnestie gewährt wurde, kamen 98% aus der Dritten Welt. Von 1965 bis 1990 ist der Prozentsatz der Weißen in den USA von 89 auf 75% zurückgegangen, und das amerikanische Zensus Bureau schätzt, daß die Weißen nach dem Jahr 2050 weniger als 50% der Population der Vereinigten Staaten stellen werden. In meiner Streitschrift „Wider die Mißtrauensgesellschaft“ publizierte ich einige Graphiken, die diese Entwicklung veranschaulichen. Sie zeigen, daß sowohl Immigration als auch unterschiedliche Reproduktionsraten für diese Entwicklung verantwortlich sind. Wichtige Angaben zur demographischen Entwicklung der USA findet man in Peter Brimelow (1995). Ähnliche Entwicklungen fanden nach dem Krieg in Australien statt. Auch hier führte eine richtig auf eine Asiatifizierung abzielende Immigrationspolitik weißer Politiker zu demographischen Veränderungen. John Lack und Jacqueline Templeton (1995) beschreiben und begrüßen diese Entwicklung in ihrem Buch „The Bold Experiment“, das man sowohl mit das »kühne«, »rücksichtslose«, aber auch mit das »unbedachte Experiment« übersetzen kann. Um die Jahrhundertwende belief sich der weiße Anteil an der Weltbevölkerung auf rund ein Drittel. Heute schwanken die Schätzungen zwischen 10 und 15%. Für Europäer ein Grund zum Feiern? Wohl nur für Zyniker. (157)

Euer Zeitgedanken

[...]

Moderner ausgedrückt:

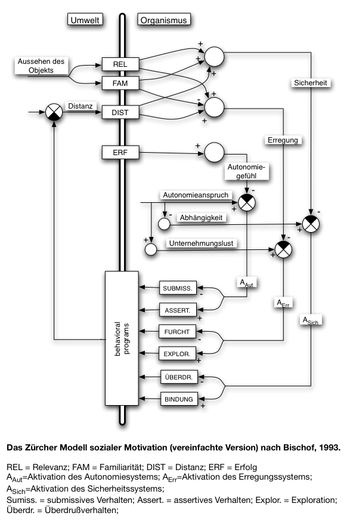

Sicherheits- und Erregungsbedürfnis/system

https://m.portal.hogrefe.com/dorsch/zuercher-modell-der-sozialen-motivation/

ausführlicher erklärt: https://www.nicebread.de/research/ZM/zm.html

Ich danke dir vielmals. Schaue ich mir genauer an.

Sehr interessant, mit ihm hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Durchaus eine tiefere Lektüre wert.

Freud, obwohl ein Advantgardist und Fährtenleger, ist mir nach wie vor zu monokausal und rein biologisch orientiert. FRANKL mit seinem höhenpsychologischen Ansatz ist da wirklich eine sehr gute Ergänzung!

Diesen schätze ich im Übrigen sehr!!!

Ist dir KEN WILBER ein Begriff? Er schrieb ein sehr gutes Buch mit dem Titel "Wege zum Selbst", in welchem er sehr sehr viele psychoanalytische Ansätze im Kontext zum Selbst zusammenbringt. Aber auch philosophische Konzepte usw. Hat mich auch sehr an Huxleys ewige Philosophie erinnert.

Sagte ich doch.

sagt mir nichts, und Huyxley kenn ich, ist mir aber sehr suspekt.

Was ich noch vorstellen werden ist Carl Gustav Jung, ein Schweizer Psychiater

Danke für diesen post und die Erinnerung an IEE.

Hab Dir einen PATRIOT gesendet!

Ich danke dir.