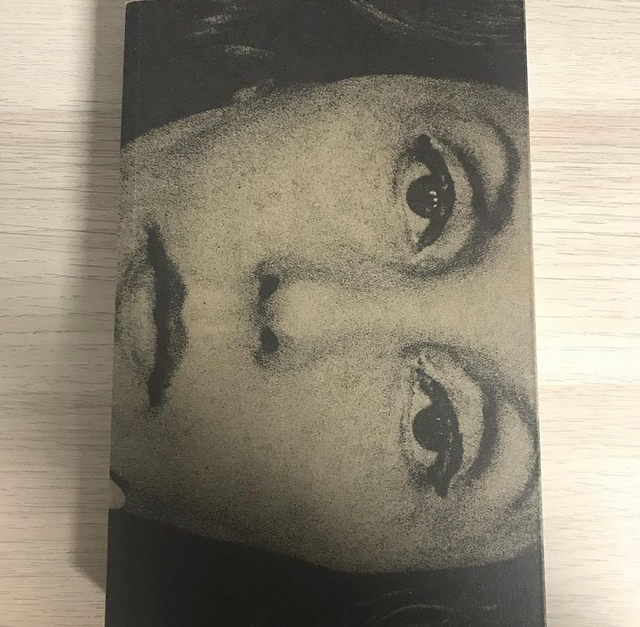

[서평]클라리시 리스펙토르 - 달걀과 닭

클라리시 리스펙토르 – 달걀과 닭

응구기 와 시옹오의 <피의 꽃잎들>을 읽었을 때 느낀 강렬함은, 문장을 통해 시각이 전복된다는 데서 왔다. 내가 하나의 물체를 바라볼 때 익숙하게 사용해오던 지각의 방식, 그러니까, 빛에 의해 물체의 색과 형태를 인지능력으로 파악하는 방식이 온전히 하나만 있는 건 아니구나, 하는 생각이 들었던 거다. 개인의 감상에 불과할 수 있으나, 나는 유럽 내지는 영미권에 속하지 않는 지역에서 개화한 문학적 정수를 맛볼 때, 나의 지각, 인식의 체계가 모든 인류에게 공통된 것이 아님을 느꼈다. 거친 방식으로 비유하자면, 누군가에게는 하늘이 위에 있는 것이 아니라 바닥에 있는 것이다.

리스펙토르의 <달걀과 닭> 역시 그러한 전복을 느끼게 하는 작품이다. 그녀의 시간은 24시간, 60분, 60초에 묶여있지 않다. 시선은 체계적이거나 순차적인 방식으로 이동하지 않는다. 오히려 ‘포착한다’라는 방식으로 움직인다. 포착하여 본인이 수행할 수 있는 최대, 최다의 방식으로 대상을 움켜쥐고 냄새를 맡는 듯한 서술을 보여주는 것이 그녀의 솜씨다. 그래서 우리는, 기존의 익숙한 방식인 ‘읽기’에서 ‘느낌’으로 소설을 더듬어 가게 된다. 이러한 방식이 낯선 감각의 장으로 진입하게 되는 열쇠가 된다.

리스펙토르의 세계는 통합적이다. ‘나’와 ‘너’의 이분법적 구조를 유지하려고 애쓰지 않는다. <달걀과 닭>에서 그녀는 ‘달걀’이고 ‘브라질리아’이며 ‘그’이면서 동시에 ‘암탉’이다. 특이하다고 할만한 묘사 기법과 고의적으로 형식을 탈피하려는 듯 보이는 서술의 이동이 낯설고 어지러운 느낌을 더욱 강화하는데, 나는 이러한 시도가 우리가 현실에서 실제로 겪는 사고방식과 유사하다고 생각한다. 개인은 합리적이고 순차적인 방식으로 자신을 둘러싼 환경을 구성하지 않기 때문이다. 글을 쓰고 있는 지금의 나는, 계좌이체를 해야 할 사람들의 목록을 구성하는 동시에, 곧 있으면 진행될 레슨의 학생 수와 순서를 떠올린다. 그러다가도 문득, 지하철 바닥을 디디고 선 두 발을 느끼고, 어젯밤 봤던 시트콤의 주인공이 취하던 제스쳐도 불현듯 떠오르는 것이다. 이토록 어지러운 인식과 사고의 이동은 리스펙토르의 글쓰기 기법이 취하는 태도이며, 이것이 곧 진실의 느낌을 가져온다. 실제의 사고방식을 닮아있기 때문이다. 그리고 여기에 낯선 방식으로 세상을 더듬고 그 윤곽을 애써 파악하려는 작가의 몸부림이 하나의 메시지로서 더해지면, <달걀과 닭>은 익숙함과 신선함이 공존하는 새로운 지각방식으로 독자의 안에 자리 잡는다.

리스펙토르의 새로운 글쓰기가 분명한 문학적 성취로 평가받는 가운데, 이러한 성취가 여성 작가를 통해 이루어졌다는 걸 굳이 지적하는 게 오히려 젠더의 틀에 갇히는 일일까. 사실 나는 이 부분이 어렵다. 그녀가 쌓은 인상적인 탑이 그다지 주목받지 못했었다는 이유를 젠더 문제로 치환하는 것 역시 같은 문제다. 모든 결과가 다층적 요소들의 복합적인 상호결과임을 떠올린다면, 나의 헷갈림은 다소 어리석은 고민일 수는 있겠으나, 그녀를 이야기할 때에 따라붙는 ‘여성’이라는 거대한 틀을 쉽게 떨쳐내 버릴 수 없는 것 역시 사실 아닌가. 하나의 질문을 더한다. 새로운 글쓰기, 새로운 시대는 ‘여성’에서 가능할까 ‘여성성’에서 가능할까. 그리고 ‘여성성’이란 무엇인가. 기존 질서에 대립하는 것이 ‘여성성’인가, 아니면 우리가 특징 지어온 것들이 ‘여성성’인가.

리스펙토르의 문장이 가치 있는 것은 이러한 외부적 담론마저 끌어들일 만한 개성과 세계관을 함축하고 있기 때문이다. 그에 대해 끊임없이 논의하고 합의를 맺어가는 한, 그녀의 글들은 쉬지 않고 숨 쉴 테며, 우리의 시각도 새로운 언어들을 추가해 나갈 거다. 비록 그 시각이 소유할 수 없는 종류의 것이라고 해도, 존재의 또 다른 방식임을 알게 되는 한, 세계는 끊임없이 넓어질 거다.